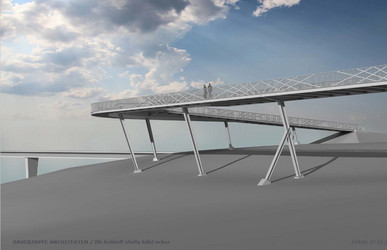

Panoramasteg Hochmoselbrücke

© LBM

Die Hochmoselbrücke im Streckenabschnitt der B 50neu bei Zeltingen-Rachtig gilt als eine der größten Brücken Deutschlands. Am östlichen Brückenwiderlager auf der Hunsrückseite befindet sich eine unbewirtschaftete Rastanlage für 48 Pkw- und 10 Busparkplätze mit einem Aussichtspunkt. Highlight ist der rund 150 Meter lange Panoramasteg, von dem sich ein Panoramablick ins Moseltal, auf die gegenüber liegenden Weinberghänge und auf das technisch interessante Brückenbauwerk öffnet.

Wie dieser Ort gestaltet werden soll, hatte sich in einem Wettbewerb entschieden. Gefragt war ein gestalterisches und funktionales Konzept für die Rastanlage mit zugehörigem Funktionsgebäude (WC-Anlage), dem Aussichtspunkt und dem landschaftsräumlichen Umfeld.

Zum Umfeld gehören die angrenzenden Plateauflächen mit einem Freizeitgelände und einer Schutzhütte, die Bürger und Vereine der umgebenden Ortschaften nutzen können. Ebenso wurden die Flächen unterhalb der Brücke mit einbezogen, um eine Verbindung zwischen Rastanlage und östlichem Moselufer zu schaffen.

Herausragendes Element des Siegerentwurfs ist der Panoramasteg. Er hat eine Gesamtlänge von ca. 150 Metern, trägt über zehn Stützfelder und erhebt sich bis zu sieben Meter über dem Geländeniveau. Der Steg bildet im Grundriss einen Winkel mit zwei ungleichen geraden Schenkeln. Sein Kurvenbereich wird als Aussichtsplattform verwendet.

Die seitliche Absturzsicherung wurde in Kombination mit einem mittig angeordneten Hohlkasten als fachwerkartiges Tragwerk ausgebildet. Im Bereich der gekurvten Aufweitung entfallen die Streben und damit die Fachwerkwirkung talseitig zugunsten einer besseren Durchsicht. Stattdessen wird unter den Sitzstufen ein Hohlkasten als Längsträger ausgebildet.

In den Stützenachsen sind zur Stütze hin gevoutete (gewölbte) Hauptquerträger als Schweißträger ausgebildet. Die Stützen sind ebenfalls als geschweißte Querschnitte gevoutet ausgebildet. In der Rundung des Stegs sind schräge Einzelstützen, die – entsprechend der Seillinie – horizontale Zugkräfte in den Längsträgern wecken. Diese Horizontalkräfte werden an den Widerlagern aufgenommen. Weitere Horizontallasten aus Wind werden durch Horizontalverbände aufgenommen.

Der Panoramasteges und das Umfeldes wurden im August 2024 fertigstellt. Seitdem können Durchreisende, Gäste und Einwohner der Region den Aussichts- und Informationspunkt nutzen.

Taktschiebeverfahren

© LBM

Das Taktschiebeverfahren ist eine Brückenbautechnik, bei der der Überbau im sogenannten Taktkeller hinter einem Widerlager Stück für Stück aus Einzelteilen montiert wird. Sobald ein Teilstück einer bestimmten Länge fertig ist, wird es mit Hilfe von hydraulischen Pressen über die Pfeiler geschoben. Auf den Pfeilern sind Gleitlager angebracht. An den Teil der Konstruktion, der sich noch im Taktkeller befindet, wird das nächste Teilstück montiert. Dies geht so weiter, bis der Überbau komplett an seinem endgültigen Platz auf den Brückenpfeilern liegt.

Die Hochmoselbrücke wurde in insgesamt 13 Verschubphasen über das Moseltal geschoben. Der erste Verschub hatte im Herbst 2013 stattgefunden. Der Stahlüberbau wurde 83 Meter in Richtung Widerlager bewegt - ein vergleichsweise unspektakulärer Verschub, der nur auf dem Vormontageplatz stattgefunden hat. Der 13. und letzte Verschub - der Brückenschlag - erfolgte im August 2018.

Pylon

© LBM

Im Bauzustand ragte ein rund 80 Meter hoher und 640 Tonnen schwerer roter Pylon auf dem Überbau der Hochmoselbrücke. Der Mast bestand aus vier dicken Stahlrohren, die durch Streben miteinander verbunden waren. An ihm waren etwa 1000 Stahlseile, sogenannte Litzen, befestigt. Der massive Mast wurde als Helfer beim Brückenbau benötigt: Mit den Litzen wurde die Beanspruchung und Verformung des Überbaus bei den Verschubvorgängen gesteuert.

Tunnel als Kompensationsmaßnahme

© LBM

Die Hochmoselbrücke mündet auf der Eifelseite in einen Hügelkamm. Um die Trasse der B 50neu ebenerdig auf die Brücke zu führen, musste dieser Hügelkamm geöffnet werden. Ein solcher Einschnitt, wäre er endgültig, brächte Nachteile für Flora und Fauna auf den Moselrandhöhen und deren weiträumige Vernetzung mit sich. Um mögliche Auswirkungen zu vermeiden, blieb der Einschnitt nicht geöffnet - hier wurde ein Tunnel gebaut. So kann die Vernetzung der Lebensräume und die bewaldete Moselhangkulisse erhalten bleiben.

Wittlicher Grünbrücke

© LBM

Die Grünbrücke über die A 1 bei Wittlich wurde bereits im Jahr 2008 in Funktion genommen. Die Brücke war seinerzeit die erste Grünbrücke in Rheinland-Pfalz, die über eine bereits bestehende Autobahn gebaut wurde. Sie verbindet die Gebiete westlich der Autobahn 1 mit den Östlichen. Gemeinsam mit der Talbrücke Königsbuche (A 60) und der Grünbrücke über die B 50neu (Bauwerk 1 im ersten Bauabschnitt) vernetzt sie alle Teilflächen um das Autobahnkreuz A 1/A 60/B 50neu.

Hangsicherung

© LBM

Am Eifelhang wird die sogenannte Beobachtungsmethode angewandt. Die Beobachtungsmethode ist ein Hilfsmittel zur Kontrolle der Berechungsannahmen und zur Überprüfung von kritischen Bauzuständen. Es werden verschiedene Systeme des Monitorings angewendet: Grundwassermessstellen, Inklinometer- und Extensometermessungen sowie geodätische Kontrollnetze und Satelliten-Distanzmessungen.

Der Hang wird kontinuierlich durch diese Messverfahren überwacht. Im Jahr 2013 wurden, aufgrund des sehr aufwendigen Monitorings in rund 20 Metern Tiefe, Kriechverformungen von rund 0,6 Millimetern im Jahr in einem Teilbereich des Hangs festgestellt.

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse wurden zusätzliche vorsorgliche Stabilitätsmaßnahmen im Hang entwickelt: Sechs runde Schachtbauwerke wurden gebaut, sogenannte Dübelschächte. Der Außendurchmesser der Schächte beträgt sechs Meter, der Innendurchmesser rund vier Meter. Die Schächte sind innen hohl. Zwischen Schacht und Brücke bzw. Brückengründung besteht keine Verbindung.

Die Dübelschächte haben allein die Funktion, die Hangstabilität zu erhöhen. Sie wurden mit einer Länge von rund 40 Metern senkrecht in den Berg zwischen den Brückenpfeilern zwei und drei hergestellt. Die jeweils drei Dübelschächte einer Reihe sind an ihrem Kopf mit einem durchgehenden Betonbalken (Kopfbalken) verbunden. Dieser Betonbalken wird zustätzlich durch rund 50 Meter lange Stahlanker in den Berg gesichert.